はじめに

美味しさと健康を手に入れるなら「ぬか漬け」が最高の選択でしょう。

「ぬか漬け」は、ただ美味しいだけでなく、私たちのカラダに必要不可欠な「酵素」がたっぷりと満ちています。

そんな酵素のパワーを最大限に引き出せば、理想の健やかなカラダを手に入れることが可能です。

酵素の働きが活発化するぬか漬けは、消化をサポートし、代謝を促進する力にも溢れています。

その結果、体内の余分な脂肪が燃えやすくなり、スリムな体へと導いてくれるのです。

━━昔ながらの漬け物は、健康への効果や栄養価が重視され、天然の材料と自然の発酵プロセスによって作られてきました。

しかし、近年の商業的な漬け物は、見た目の美しさや風味の統一性、長期保存に適した特性を重視するものがほとんどです。

そのため、様々な「粉や液」が添加され、本来の健康特性が失われてしまっています。

「本物の漬け物」を選ぶことは、自身と家族の健康を考える上で重要な要素です。

見栄えや日持ちといった一時的な要素にとらわれるのではなく、本来の健康特性を重視し、自然の恵みを存分に味わうことをおすすめ致します。

各土地の漬け物たち

世界には、さまざまな国や地域で独自の漬け物が存在しています。

酸味や風味、そして地元の食材を活かした独特な味わいが、その国や地域の個性を反映しています。

韓国のピリ辛で爽やかな「キムチ」、

ドイツのツンとした酸味が特徴の「ザウアークラウト」、

トルコのさっぱりとした「トゥルシュ」など、各国の漬け物はそれぞれに独自の魅力を持っていて美味しいですね♪

そして私たち日本人にも漬け物は欠かせません。

日本は四季の移り変わりや地域の風土が多様な国土であるため、その特徴が漬け物の多様性にも反映されています。

日本列島を縦断して見てみると、北海道や東北地方では、寒冷な気候に適した野菜や魚介類を塩漬けにした漬け物が盛んです。

一方、関東地方や中部地方では、醤油や味噌を使った甘辛い味付けが特徴で、根菜や豆腐を漬ける漬け物が人気です。

さらに、関西地方や中国地方では、酢を使ったさっぱりとした漬け物が広く愛されています。キュウリや大根、紅生姜などが代表的な食材で、夏には特に爽やかな味わいが楽しまれます。

九州や沖縄地方では、独自の風味と辛味が特徴の漬け物が広まっています。唐辛子や島とうがらしを使ったピリ辛な漬け物は、辛さ好きな人にとってはたまらない逸品となっています。

また、日本の漬け物は家庭ごとにも独自のレシピが受け継がれており、手作りされる漬け物は、その家族の味として愛され、食卓の一部となっているところも多くあります。

その土地の風土や気候、食材の恵みが反映されたもので、バラエティ豊かに、そして数多く存在しているのが日本の「漬け物」の特徴でもあります。

それゆえ日本は「世界一の漬け物大国」と言われています。

漬け物の分類

漬物の世界は、まさに奥深さにあふれた魅力の宝庫です。

いくつもの作り方や分類方法が存在し、その多様性に驚かされます。

漬物の分類方法として、まず副材料に注目してみましょう。

塩やぬか、酒粕やみりん粕、お酢、味噌、醤油など、さまざまな副材料を使用して漬物が作られています。

そして、「発酵によって風味が変化する漬物」と、「調味によって味が変化する漬物」の2つに大別されます。

発酵による漬物は、時間とともに独特の香りと深みのある味わいが生まれる特徴を持ち、一方の調味によって味が変化する漬物は、さまざまな調味料の組み合わせによって、多彩な味わいを楽しむことができます。

さらに、漬物の分類方法としては、即席漬けや一夜漬け、当座漬け、保存漬けといった分類があります。

漬物作りは、自分の好みや食材に合わせて自由にアレンジできるのも魅力の一つなのです。

新たな副材料や調味料を試してみたり、貯蔵期間を変えてみたりすることで、独自の漬物レシピを創造することができます。

さまざまな食材を漬けることができ、季節の変わり目には、旬の食材を使って自家製の漬物を楽しむこともおすすめです。

漬物は、食材の風味を引き立てながらも、発酵や調味によって独特の深みを与えることができるのです。

野菜の変身を追う、「ぬか漬け」発酵作用の流れ

「ぬか漬け」の魅力は、微生物たちによる発酵作用にあります。

この発酵プロセスは、野菜が新たな味わいや風味を引き出し、食べごろの状態を長期間保つことを可能にしています。

まず、漬け物作りの始まりは、旬の野菜を余すことなく楽しむための知恵から生まれました。

また、季節の変わり目や豊作時に収穫された野菜を、長期間保存するために発酵漬けする方法が考案されます。

これによって、貴重な食材を長く楽しむことができるようになったのです。

ここで重要な役割を果たすのが、「乳酸菌」と「酵母」。

乳酸菌は、糖分を乳酸に発酵させます。

この乳酸発酵により、pH値が下がり、酸性環境が生まれます。

この酸性環境は、有害な細菌の繁殖を抑え、漬け物の安定性と長期保存に寄与します。

一方、酵母は糖分をアルコールと二酸化炭素に変える酵母発酵を行います。

この酵母発酵によって、漬け物に独特の風味や爽やかな酸味が生まれます。

さらに、二酸化炭素の発生により、密閉容器内の酸素が押し出され、野菜が酸化しにくくなるわけです。

発酵の過程は時間を要し、漬け込む期間や温度管理など、細やかな配慮が必要なんです。

この期間によって、野菜の食感がしっかりとしたものになり、旨味や風味が一層引き立ちます。

そして、漬け物が完成する頃には、野菜が乳酸や酸によって独特の味わいに変わり、野菜の持つ自然な甘みやうま味が引き出され、食べる際に一層楽しむことができるのです。

さらに、漬け物は保存食としても優れていて、乳酸菌による発酵作用は、野菜を酸性環境に保つため、有害な微生物の繁殖を防ぎます。

そのため、ぬか漬けは常温で長期間保存することができます。

保存期間が長くなるほど、野菜の風味が熟成され、より深みのある味わいを楽しむことができます。

野菜の栄養素を豊富に含みながら、調理や保存において優れた役割を果たすぬか漬けは、健康的で美味しい食卓を彩る大切な存在と言えるでしょう。

ほんとに先人の知恵には感服します。

乳酸菌や酵母といった微生物たちの発酵作用がもたらす魅力は、食材の価値を高め、古くから今までの長いあいだ多くの人々に親しまれています。

自然派愛好者必見!

無農薬の「ぬか床」厳選↓

先人が考えた本物の漬け物を摂る

基本的には「塩漬け」のように、野菜に生息する乳酸菌や酵母だけでも漬け物はできますが、日本ではやっぱり「ぬか床」に漬ける「ぬか漬け」が定番でしょう。

これほど優れた伝統食品の漬け物ですが、スーパーでは、本物の漬け物は絶滅状態なことはご存じでしょうか。

たとえば市販のぬか漬けは、ぬか床の代わりに大量生産で安く、日もちがし、色がきれいで見栄えがよく、匂いも少なく、何日たっても変色しない「添加物のプール」のようなものに入れられて作られている漬け物がほとんどなんです。

たくあんなどは、大根を漬け始めて一週間で店頭に並ぶというのですから、ろくすっぽ発酵すらしていないということです。

本来は大根を塩とぬかに漬け込んでから完成まで、最低でも三ヶ月はかかるのです。

このように、漬け物本来の特徴である乳酸発酵もせず、人工的にうまい味の「漬け物風味の加工食品」は、原料の野菜も中国産がほとんどです。

原材料表記には、本来ならありえない「アミノ酸・酸味料・着色料……」などの添加物がギッシリ入っているのは、もはや「現代漬け物・添加物のプール漬け」と命名して販売されてもよいくらいです。

一般的に、伝統的なぬか漬けの製法では、アミノ酸や酸味料、着色料などの添加物は使用されません。

ぬか漬けは、米ぬかや塩、野菜などの天然の材料を使用し、自然の発酵プロセスで作られることが、先人たちから長く引き継がれてきた方法なんです。

しかしながら、現代の商業的な漬け物製品では、一部の製造業者が特定の添加物を使用して製品の風味や見た目を調整する場合があるのです。

これは、製品の一貫性や外観の統一を図るため、また市場での需要に対応するために行われることがあります。

アミノ酸は、旨味成分を補強するために使用されることがあり、酸味料は、酸味を強めたり、風味を調整したりするために使用されることがあります。

また、着色料は製品の見た目を鮮やかにしたり、一貫した外観を維持するために使用されることがあります。

- 先人たちのたくあん例 干し大根、米ぬか、食塩、昆布、砂糖

- 市販されているたくあん例 大根、食塩、米ぬか、漬け原材料〔糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、食塩、発酵調味料、醸造酢〕/酸味料、調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア、甘草、サッカリンNa)、黄色4号

先人たちのたくあんの添加物ゼロに対して、現代漬け物の添加物の多さに驚かされます。

しかも、表示義務のない添加物も存在しますので、相当数の添加物が含まれているでしょう。

何せ、本物ではない「漬け物」は、日本の三大添加物食品のひとつでもあるのですから。(明太子がナンバー1)

ただし、すべての漬け物製品にこれらの添加物が含まれるわけではありません。

中には、伝統的な製法に忠実であり、天然の材料のみを使用して製品を作っている製造業者もちゃんとあります。

そういった業者さんの努力は評価されて欲しいですね。

製品の表示義務により、添加物が使用されている場合は原材料表記に記載される必要があります。

消費者としては、製品の表示を確認し、自分の健康や食品選択の意識に合った製品を選ぶことか、自分で作るか、が重要です。

食品添加物ってどうなの?

日本では、食品添加物の使用は国の安全性基準に従うことが求められています。

基本的には、人が一生食べ続けても害はない、とされているものしか添加されていません。

しかし、実際に使用できる指定添加物の数は約390品目であり、合計約800種類の添加物が存在します。

この数は、アメリカやヨーロッパの各国に比べて非常に多いです。

このことから、日本の食品添加物の認可基準が甘いとの意見も聞かれます。

ひとつ言えることは、欧米人と日本人とでは根本的に食生活が違いますので、このような基準になるのは、おかしくも何ともありません。

食品添加物の認可は、国の「安全性評価」に基づいて行われています。

ただ、この「安全性評価」が曲者なんです。

先述した約800種類の添加物は、厚生労働省がひとつひとつ毒性のテストをマウスで行なった上、一定の基準を満たしたもののみが認可されるのですが、同時に複数の添加物を摂取した場合のテストは行われていないようです。

ですので、悪影響が出るか出ないかわからないのにも関わらず、厚生労働省は調べていないし、私たちは普通に食している、ということなんです。

「大手のメーカーの漬け物だから大丈夫」「国が認可した漬け物だから大丈夫」と安全性もよく分からないものを私たちはパクパク食べて、「今日も酵素たっぷりの漬け物を食べたから健康!」と自己満足しているわけなんです。

それって、ちょっと怖いと思いませんか。

また、人工的な味が主体となると、子供たちが本来の食品の味や香りを知らないまま成長する可能性だってあるのです。

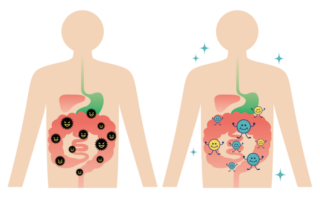

子供たちに良い腸内フローラ(腸内細菌叢)が出来ないかも知れません。

腸内フローラ(腸内細菌叢)関連記事↓

そのため、できるだけ食品添加物の少ない食品を選び、家庭で手作りの食事を心がけることがほんとに重要なことだと思います。

食品の選択や調理方法には、個々の意識と選択の自由が求められます。

食品添加物についての情報を収集し、自分や家族の健康に配慮しながら、バランスの取れた食事を心がけることが大切ですね。

結論として、伝統的なぬか漬けの製法では添加物は使用されず、自然の発酵プロセスで作られます。ただし、一部の商業的な漬け物製品では、添加物が使用される場合があります。消費者としては、製品の表示を注意深く確認し、自身の健康や食品選択の観点から製品を選ぶことか、自分で作るかが大切です。

植物性乳酸菌のパワーでカラダを整える

乳酸菌といえば、ヨーグルトなどの発酵乳製品に含まれる特別な菌…と、「乳」といい文字から余計にそう思うかも知れませんが、この乳酸菌、日本に昔からあるたくさんの伝統食品にも含まれています。

漬け物はもちろん、しょう油や味噌󠄀、納豆などなど、いずれも発酵食品と言われるものたちですね。

乳酸菌には、牛乳など動物の乳に生息する「動物性乳酸菌」と、野菜の葉などの植物に生息する「植物性乳酸菌」があります。

「動物性乳酸菌」は、乾燥や熱、酸、塩分に弱く、また、他の微生物や細菌と共存することができないため、摂取してもそのほとんどが胃酸や胆汁に分解されてしまい、生きたまま腸に届きにくいという性質があります。

一方で、「植物性乳酸菌」は他の微生物や細菌と共存することができるので、胃酸や胆汁などによって分解されることなく、生きたまま腸に届きやすい。

さらに塩分や気温の変化にも強く、栄養などの環境条件が良くないところでも、時を超えて延々と生き抜いていけるタフな菌です。

また、その種類は動物性乳酸菌の100倍以上あり、ほとんどが野菜に生息しています。

新しいぬか床を作る時に、よく野菜くずを一緒に漬けますが、これは野菜についている乳酸菌や酵母等をぬか床で繁殖させることによって、熟成、発酵作用を強めるためです。

もっとも、動物性乳酸菌の多くは胃酸などによって分解され「死菌」として腸に運ばれるものの、ここで腸内のエサとなり、善玉菌を活性化したり増やしたりする働きはあります。

一方で、生きたまま腸に届く植物性乳酸菌は、腸内で善玉菌そのものとして働き、悪玉菌を「お掃除」する役割を果たしてくれます。

要は、2つの菌は働きが違うということなのですが、動物性・植物性乳酸菌それぞれの相乗効果で腸内の環境がより良く保たれることで、便秘や下痢の解消などの整腸作用、免疫活性作用、発ガン性物質などの排出・解毒作用、病原菌の感染予防効果などが増すということも覚えておいて下さい。

ただ、やはり植物性乳酸菌の働きは見過ごせません。

「乳酸菌=ヨーグルト」信仰になるのではなく、より日本人のカラダに合った乳酸菌食品として、漬け物という優れた日本の伝統食品を毎日摂ることが、カラダを整える一歩です。

酵素のかたまり!ぬか床の作り方

まずは気軽に始めてみましょう♪

難しくないと言いつつも、ついついやりがちな失敗は、手入れを怠って、腐らせてしまうことでしょうか。

野菜から出た水分でぬか床がゆるくなってきたら、新しいぬかや塩を足します。

ぬか床をなめてみて、少し塩からく感じるくらいの塩分量を保つのがコツです。

- 生ぬか1kgに塩130g(対ぬか13%)、湯冷まし1㍑。あとは昆布、唐辛子、煮干し、捨て漬け野菜を適量入れてよくかき混ぜます。。

- 夏場は3日前後、冬場は7日前後、毎日天地替えをして空気を入れた後、塩加減を調整します。

- 大切なのは塩加減!漬けるたびに野菜に塩をまぶしたり、ぬか床に塩を足したりして塩不足にならないよう調整します。

- 良いぬか床は、味噌󠄀やお酒のような熟成されあ良い香りがします。

- 夏ならきゅうりは3時間程度、茄子は半日ほどで浸かる(夏以外は倍の時間がかかる)

- 塩加減が大事!1日1回は天地替えをしてあげて丁寧に育てましょう。

美味しい自家製ぬか漬けのために重要なのが、「生ぬか」を用いることです。

市販のぬか床は生ぬかを用いず、すべて「炒りぬか」ですから、肝心の「酵素」が脱落しています(生ぬかは酸化が速く数日で変質します。流通が限られていますが、良いお米屋さんなどに聞いてましょう)。

自分で漬ける、市販品の「漬け物風味野菜」ではない「酵素たっぷり本物ぬか漬け」は、格別ですよ♪

酵素パワー関連記事↓

手軽さと本格味を兼ね備える!市販品で本格的なぬか漬けができるアイテム♪

\ もちろん無添加・無農薬 /

食べられる「ぬか床セット」はコチラ↓

ぬか漬けが初めての方ならコチラ↓

お手軽思考ならコチラ↓

自然派愛好者必見!

無農薬のぬか床厳選ページ↓

e-fuel エンタメ クイズ スポーツ センバツ フリースクール ミラクル甲西 ランキング 万博 健康豆知識 凍結防止剤 化学 斎藤知事. 滋賀県 物流2024年問題 生活 甲子園 社会 親子ホームラン 軽油凍結 高校野球

Webサイト・ブログに最適❗

コメント