「腸内フローラ」という言葉を聞いたことがありますか?

腸内フローラにはさまざまな微生物が生息しており、中には水素を産生する菌も存在しています。

これらの菌は、腸内環境を整えるために重要な役割を果たしています。

最近の研究では、水素産生菌が私たちの健康に与える影響に注目が集まっています。

本記事では、腸内フローラと水素産生菌の関係や、水素産生菌が健康に与える可能性について詳しく見ていきたいと思います。

はじめに -腸内フローラとは-

「腸は第二の脳」とよく言われるように腸内フローラ(腸内細菌叢)は健康に大きな影響を与えるとされています。

腸内フローラには多種多様な細菌が生息しており、その数は約1,000種100兆個にもなります。

特に小腸から大腸にかけて生息しており、これらの様々な細菌がバランスをとりながら腸内環境を良い状態にしています。

その多種多様な細菌の密集している様子が「お花畑([英] flora)」のようにみえることから、『腸内フローラ』と呼ばれるようになりました。

腸内フローラは、栄養素の吸収を助け、免疫システムを強化し、消化器系のトラブルを防ぐなどの働きを持っており、人間が生きていく上で大変重要な細菌叢(さいきんそう)と言えるのです。

💡 腸内フローラとは、腸内に生息する様々な種類の細菌や微生物のことを指します。私たちの生活習慣や食生活に大きく影響され、バランスが崩れると健康に悪影響を与えることもあります。そのため、健康的な腸内環境を作るためには、腸内フローラを適切にケアすることが必要不可欠です。

腸内フローラが不均衡になる原因とその影響

腸内フローラは、人間の健康に大きく関わる微生物群集であり、消化吸収や免疫などの重要な役割を果たしています。

しかし、現代人のライフスタイルの変化により、腸内フローラが不均衡になる人が増加しています。

その原因について考えてみましょう。

腸内フローラが不均衡になる原因は様々ありますが、一般的なものには以下のようなものが挙げられます。

1.食生活の乱れ:食事内容が栄養バランスが悪かったり、食物繊維が不足していたりすると、腸内環境が悪化し腸内細菌叢が乱れます。

2.抗生物質の使用:抗生物質は腸内の有益な細菌だけでなく、有害な細菌も一緒に殺してしまうため、腸内フローラのバランスを崩す原因になります。

3.ストレス:ストレスは腸内フローラに悪影響を与えます。ストレスが続くと、腸内の神経細胞や免疫細胞が活性化し、腸内フローラのバランスを崩す可能性があります。

4.感染症:感染症を発症すると、腸内フローラに悪影響を与える病原菌が増えることがあります。

5.加齢:年齢を重ねると、腸内フローラが乱れやすくなる傾向があります。加齢により消化吸収機能が低下するため、腸内環境も悪化しやすくなります。

6.薬物の使用:腸内フローラに悪影響を与える薬物としては、抗生物質のほか、非ステロイド性抗炎症薬、抗がん剤、鎮痛剤、利尿剤などが挙げられます。

7.運動不足:運動不足は腸内環境を悪化させます。運動不足により、腸内環境が酸性になり、有益な細菌の生育が抑えられるためです。

腸内フローラが不均衡になると、便秘や下痢、肥満、免疫力低下、アレルギー、炎症性腸疾患など、様々な健康リスクが増大します。

適切な食生活やストレスマネジメント、適度な運動など、生活習慣を改善することで、腸内フローラの健康維持につながります。

腸内フローラを健康に保つ2つの方法

腸内フローラは、私たちの健康に多大な影響を与えています。

消化しにくい食物繊維を分解し、ビタミンやミネラルを生成することができるのです。

しかし、腸内フローラが不均衡(バランスが悪くなる)になると、様々な健康上の問題が起こる可能性があります。

先述しましたが、腸内フローラの不均衡は、消化器系の問題や免疫機能の低下などを引き起こす可能性があるのです。

さらに、脳の機能や心の健康にも影響を与えるとされています。

例えば、うつ病や不安障害といった精神的な問題がある場合には、腸内フローラの不均衡が原因であることがあるのです。

そこで、腸内フローラを正常化することが非常に重要であることがわかってきます。

腸内フローラのバランスを保つためには、適切な食事、プロバイオティクス、プレバイオティクスなどの方法があります。

「プロバイオティクス」は、生きた細菌または酵母菌のサプリメントや食品を摂取することで、腸内フローラを改善する方法です。

これらの細菌は、健康に役立つ菌株であるため、腸内環境を改善し、健康にプラスの影響を与えることが期待されています。

プロバイオティクスは、腸内の善玉菌を増やすために、体内に生きた乳酸菌やビフィズス菌などを補充する方法です。

サプリメントや、ヨーグルト、キムチ、納豆などの発酵食品を摂取することで補充することができます。

また、抗生物質の服用によって破壊された腸内細菌を補うことにも役立ちます。

ただし、製品によって含まれる菌の種類や量が異なるため、選ぶ際には成分表示を確認し、医師や薬剤師に相談することが望ましいです。

一方、「プレバイオティクス」は、腸内細菌がエサとして利用することができる食物繊維などの成分を含む食品を摂取することで、腸内フローラを改善する方法です。

これらの成分は、腸内細菌の増殖を促進することができ、健康な腸内環境を作り出すことが期待されています。

プレバイオティクスは、主に食物繊維の一種であるオリゴ糖やイヌリンなどが代表的です。

これらの成分は、消化酵素で分解されず、小腸を通過した後に大腸に到達して、善玉菌のエサになるとされています。

また、野菜や果物などに含まれる天然のプレバイオティクスとしては、ニンジンやタマネギ、にんにく、バナナ、りんごなどがあります。

これらの食品を摂取することで、腸内環境を整え、健康な腸内フローラを維持することができるのです。

よく似た名前なので混同しがち。😅

また、「シンバイオティクス」と呼ばれる方法もあります。

これは、プロバイオティクスとプレバイオティクスを組み合わせて摂取することで、相乗効果を得る方法です。

プロバイオティクスが腸内に定着しやすくなり、プレバイオティクスの効果も増強されるため、より効果的な腸内フローラ改善が期待されます。

手軽で自然に整えよう

私は以前、体調が優れない時期があり、医師から腸を整えることを勧められたことがあります。

説明を聞いていると「腸内フローラ」をバランス良く保つ必要があると。

「腸内フローラって何?」って感じです。

当時の私は単身赴任中で、慣れない場所での生活や仕事という環境、そして自炊しないので好きな食べ物ばっかりの偏食スタイル。

状態は、仕事中心で運動不足、常に腹がキリキリして背中にはガングリオンができ、部屋にいてもソファで横になって全く何にもする気が起こらない。

ボーっとしまくっていました。

たまに来ていた奥さん曰く、すごい負のオーラが漂っていたみたいです。

しばらくして病院へ向かいました。

今思えば、腸内フローラのバランスが不均衡だったこともひとつの原因だったんですね。

医師の勧めで、最初はプロバイオティクスのサプリメントを試しましたが、正直なところ、毎日飲むのは面倒で、効果もあまり感じられなかったです。

そこで、情報を集めて自然な方法を探すことにしました。

まずは「プレバイオティクス」を積極的に摂るようにし、オートミール、バナナ、ニンジン、アーティチョークなどの食品を積極的に摂取しました。

たまーに、ヨーグルトやケフィアなどの発酵食品も食べていました。

さらに薬を服用せず、ストレスを避けるように心がけました。

ストレスは腸に悪影響です。

とはいえ、ストレスを無くす方法って難しいものです。

漠然とし過ぎて、何をどうすれば良いかさっぱり分かりません。

私の場合、単身赴任の新生活に慣れるにつれ、自然とストレスが軽減されたと思っています。

また、抗生物質などの薬は、有害な菌とともに良い菌も殺してしまうため、使用を避けるようにしました。

これもストレスの軽減に繋がったでしょう。

これらの方法を実践することで、腸内フローラのバランスが改善され、健康的な体調を取り戻すことができた、

という経験があります。

私の経験から言えることは、自然な方法で腸内フローラを整えることは、手軽で効果的な方法だということです。

また医師に聞いた話、原因不明のアレルギー症状(体に発疹)が突然現れ、医師から勧められた薬を服用しても治らなくて途方に暮れていた高齢の女性がおられました。

ある医師から、

「幼少の頃に住んでいた故郷の素材を使用した発酵食品を食べてみては?」

と勧められ、半信半疑のまま取り寄せて食べてみたそうです。

すると、

「1週間も経たないうちに全快した!」

という驚きの報告を受けた、とその医師から聞きました。

腸内フローラの形成は幼少の頃に完成されるもので、その時育った様々な環境が影響されるのです。

もしかしたら、地元の素材でなくとも、近所のスーパーで売っている発酵食品でも改善したかも知れません。

ただ、薬やサプリではなく、「発酵食品」という昔ながらの自然と微生物のチカラによって改善されたことに驚きました。(日本の伝統的な食品では納豆、醤油、味噌、漬物、鰹節など)

自然のチカラは偉大!

現代を生きていると、そういった知識が薄れていくんです。

昔の人は薬や病院嫌いが多かったそうですが、そういった理由もあったんでしょうか。

動物にもそういった才が備わっているので、体調が悪くなると、逆に何にもしないみたいですね。

極端に言うと、水も必要最低限しか飲まずにただひたすらじっと寝る。

ですので、上がった熱をわざわざ下げない方がいいんです。

それが一番早く治る事を本能で分かっているんですね。

他にも、腸内フローラが良くない方向に向かう原因は、様々なものがあります。

過度な清潔さや運動不足も腸内フローラに影響を与えるとされています。

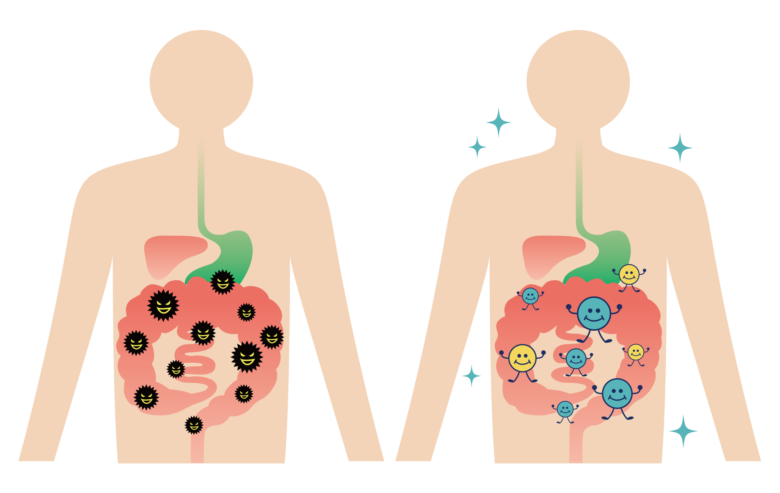

これらの原因によって腸内環境が悪化すると、腸内に悪玉菌が増殖し、善玉菌が減少することがあります。

その結果、免疫力の低下や消化器系の不調などが引き起こされる可能性があるんです。

腸内を整えておくことは健康を保つための重要性がめちゃくちゃ高いんですね。

水素産生菌のメカニズム

腸内フローラにおいて、水素産生菌は注目すべき重要な役割を果たしています。

この微生物は、他の善玉菌と協力して腸内環境を整えるだけでなく、腸内における悪玉菌の繁殖を抑え、体内で重要な水素を生成することができるのです。

水素産生菌は、食物繊維を消化する過程で水素を発生させるのですが、水素産生菌が不足すると、腸内細菌のバランスが崩れてしまい、悪玉菌が増殖しやすくなるということなんです。

そうすると、腸内環境が悪化し、先述したような悪影響を及ぼすことがあります。

ですので、水素産生菌は健康的な腸内環境を維持するために必要な菌なのです。

MiZ株式会社、カリフォルニア大学バークレー校、慶應義塾大学との学術総説の記事概要が以下にあります。

食品業界では腸内細菌を便宜的に「善玉菌」と「悪玉菌」に分類していますが、なぜ「善玉菌」が健康に恩恵をもたらしているのか、そのメカニズムについて明確に説明することは困難です。この問題は、腸内の水素産生菌が産生する「水素」に焦点を当てることによって明確に説明することが可能となります。水素分子はミトコンドリア内部で発生する猛毒のヒドロキシルラジカルと反応して水分子に変換することによって細胞が酸化ストレスから防護することができることは既に明らかになっているにも関わらず、これまで水素は生体内で代謝されないものであると考えられて来ていたために、生体内における水素の健康への恩恵についての知見は十分に浸透していません。近年、徐々に明らかになってきている水素産生菌が産生する水素と疾病の関係について触れ、水素産生菌こそが健康に恩恵をもたらす「スーパー善玉菌」であることに言及します。

MiZ株式会社、カリフォルニア大学バークレー校、慶應義塾大学

『水素産生菌の見過ごされてきた恩恵』がオランダの学術誌「Medical Gas Research」に掲載。

水素の健康への最大のメリットは、その強力な抗酸化作用にあります!

水素は非常に小さな分子であり、細胞の中にスムーズに浸透し、細胞内外の活性酸素を中和してくれます。

活性酸素は酸化ストレスを引き起こし、細胞や組織を傷つける可能性がありますが、水素はこれを中和し、細胞を守ることができるのです。

水素の抗酸化作用により、身体の酸化ストレスを軽減し、細胞の老化を遅らせる効果が期待されます。

また、炎症の抑制や免疫システムの調整、神経保護などの効果もあり、健康維持に役立ちます。

総合的に見て、水素は強力な抗酸化作用を持ち、健康維持に貢献することが期待されるため、多くの人にとって最大のメリットを持つ成分と言えるでしょう。

食物繊維を消化できる腸内細菌は、一般的に人間が摂取する食物中に存在します。

これらの腸内細菌が、食物繊維を分解することによって水素を生成するのです。

水素産生菌は、この水素を利用して生きています。

このようなメカニズムによって、腸内フローラの中で水素産生菌が形成されます。

論文『水素産生菌の見過ごされてきた恩恵』要約

食品業界で「善玉菌」と「悪玉菌」が分類されている中、善玉菌である乳酸菌やビフィズス菌は腸内で短鎖脂肪酸を生成して腸管内の恒常性を維持しています。

一方、「水素産生菌」と呼ばれる嫌気性細菌は、酸素の存在下では増殖できないものの、水素を産生することができます。

これまで生体内で代謝されないと考えられてきた「水素」こそが注目すべき物質であり、ヒトの健康に想像を超える恩恵をもたらす善玉菌として機能する存在だということです。

スーパー善玉菌 – 水素産生菌 –

人が生まれてから死ぬまでの間、ミトコンドリアの内部で酸素を取り込んで呼吸する際に、猛毒であるヒドロキシラジカルが絶え間なく発生しており、これが細胞をダメージさせ、健康に悪影響を与える可能性があります。

しかし、水素分子は抗酸化作用を持つため、ミトコンドリアの内部で発生したヒドロキシルラジカルと反応して、これを消去することができます。

そして、水素を産生することができる菌である「水素産生菌」は、善玉菌の中でも特に健康に良いとされています。

とはいえ、食品業界や医学会、製薬学会などからは、水素産生菌についてはあまり注目されていないことが指摘されています。

このような状況を受けて、筆者は水素産生菌を「スーパー善玉菌」と呼び、その健康効果を広く周知しようとされています。

水素産生菌バクテロイデスとフィルミクテスの恩恵

人間の腸内に存在する水素産生菌であるバクテロイデスとフィルミクテスについて説明されています。

これらの菌は、炭水化物を代謝して酢酸や酪酸等とともに水素を産生し、この水素は体内で不活性な物質であるとされてきましたが、実際には健康に対する有益な作用機構があることがわかってきました。

具体的には、バクテロイデスは腸上皮細胞近傍の粘液中に定着し、そこから絶えず水素を産生しています。

この水素は腸上皮細胞のヒドロキシルラジカルを消去して腸壁を酸化ストレスから防御し、余剰の水素は拡散によって細胞膜を透過し、その一部は血流に乗って全身を巡ります。

このように、水素は体内で抗酸化作用を発揮し、細胞を酸化ストレスから守る役割を果たしています。

さらに、血流に乗った水素は頭部に達し、血液脳関門を透過して脳内に入り、脳を酸化ストレスから守ることができます。

このため、バクテロイデスが少ない場合、脳内の生体物質がヒドロキシルラジカルの攻撃を受けることが原因で認知症を引き起こす可能性があるとされています。

また、バクテロイデスとフィルミクテスは相互作用しており、バクテロイデスが二量体IgA抗体と結合することによってコロニーを形成し、フィルミクテスの代謝機能を促進して、腸内環境を整える役割を果たしています。

時短健診ならコチラ↓

水素産生菌と疾病 – 腸脳相関への水素の関与の可能性 –

腸内細菌叢の組成の破綻(ディスバイオシス)と関連する疾患と水素による改善が確認された疾患を比較すると、重複している疾患が多いことが分かりました。

水素産生菌が減少することが原因で、ディスバイオシスに関連する疾患の多くが発生します。

これらの疾患の多くは、脳神経に関係しており、水素が脳腸相関の中心的な役割を果たしていることがわかっています。

水素には酸化ストレスを軽減し、精神疾患を改善する効果があります。

したがって、水素はこれらの疾患の改善に重要な役割を果たしていると考えられます。

人間の腸内では、1日に約10リットルの水素が産生され、これが腸上皮細胞の酸化ストレスから防御するために役立っています。

そして余剰の水素は細胞膜を通過し、血流に乗って全身を巡るため、医薬品にない特別な性質を持ちます。

腸内細菌が産生した呼気中の水素濃度は、腸内のpHや炭化水素に依存することがわかっており、血流に乗った水素は頭部まで達し、血液脳関門を透過して脳内に入り、脳を酸化ストレスから守っていると考えられています。

これらの特性は、水素が非常に貴重な栄養素であり、腸内バランスを調整し、健康を促進するために必要であることを示唆しています。

水素は健康長寿を実現するだろう

水素産生菌が少ない人は、水素ガスの吸入や水素水の飲用により、身体に水素を供給することが可能なのです。

水素は健康長寿を実現する可能性があると言われており、腸内の水素産生菌が少ない人でも水素を身体に供給できるため、注目を集めています。

水素産生菌は水素を産生するだけでなく、エネルギーを作り出すことができるため、水素の供給によって菌の数を増やし、身体により多くの水素を産生させることができます。

日本の百歳以上の長寿者の呼気中には、水素濃度が高いことが報告されており、水素によって酸化ストレスから守られて長寿に寄与していると考えられています。

水素は「健康長寿」どころか、もしかしたら「不老不死」を実現してしまうのも夢ではないかもしれません。

水素産生菌が「スーパー善玉菌」と呼んでよい所以である、としています。

それぞれの代表的食品

プレバイオティクスは、健康に良い腸内細菌叢を維持するために役立つ食物成分であり、様々な種類があります。

ただし、どのプレバイオティクスが最適であるかは個人差がありますので、試行錯誤が必要です。

一般的には、以下のようなプレバイオティクスがおすすめです。

1.オリゴフラクトース(OS):ニンジン、アーティチョーク、玉ねぎ、にんにく、バナナ、大豆などに含まれます。

2.ラクトース:ヨーグルト、チーズ、バター、酸乳などに含まれます。

3.イヌリン:チコリー、ジャガイモ、アーティチョーク、大豆などに含まれます。

4.リンゴペクチン:リンゴ、キウイフルーツ、シソ、大根、カブなどに含まれます。

これらのプレバイオティクスは、腸内細菌の成長やバランスを調整し、免疫力を高めたり、便通を改善するなど、様々な健康効果が期待できます。

ただし、個人によっては過剰摂取による消化不良や腹痛などの副作用が出ることがあるため、摂取量には注意が必要です。

プロバイオティクスは、腸内の善玉菌を増やすための有益な細菌です。

健康に役立つ効果が期待できるため、様々な種類のプロバイオティクスが市販されています。

代表的なプロバイオティクス食品には以下があります。

・ヨーグルト

・ケフィア

・チーズ

・マイクロ生物発酵食品(納豆、味噌、醤油、キムチ、漬物など)

・豆乳飲料

・乳酸菌飲料

発酵食品は保存方法によっては有害な細菌が繁殖することもあるため、十分な注意が必要です。

また、塩分濃度が高いため、高血圧の方や塩分制限を受けている方、またプロバイオティクスは生きた細菌であるため、保存状態や飲み方にも注意が必要です。

どのプロバイオティクスが最適であるかは個人差がありますので、医師や薬剤師のアドバイスを受けることをおすすめします。

まとめ

記事を通じて、腸内フローラが健康に与える影響や、その改善方法として注目されている水素産生菌について見ていきました。

腸内フローラは、私たちの健康に大きく影響を与えるため、腸内環境を改善することは重要です。

水素産生菌には、腸内環境を整える効果や腸内フローラを改善することが期待されており、腸内炎症の抑制や免疫力の向上、腸内トラブルの改善など、様々な健康効果があるとされています。

健康管理において、腸内フローラの改善は欠かせないものとなっています。

乳酸菌やビフィズス菌など生きた微生物を摂取するプロバイオティクスや、腸内細菌がエサとして利用することができる食物繊維などの成分を含む食品を摂取するプレバイオティクスなどの方法で腸内環境を改善することができます。

しかし、個人差があるため、健康状態やライフスタイルに合わせた適切な摂取量を守ることが重要である、ということはご理解下さい。

このような情報をもとに、自分自身の健康管理に役立てていただければ幸いです。

自然塩をお探しなら↓

コメント